海南日报:扶贫工作如何变“输血”为“造血”?精准扶贫 科技先行

来源:中国热带农业科学院

作者: 海南日报

点击数:

次

发布时间:2019-07-01

省科技厅和科研院所相关人员做客《公仆之声》。 本报记者 袁琛 摄

公仆之声 脱贫攻坚系列访谈

海南日报 海南日报客户端 南海网

■ 本报记者 王玉洁 实习生 刘妞

精准扶贫,科技先行。11月4日,省科技厅副厅长赵庆慧、省农科院副院长曹兵、中国热带农业科学院橡胶研究所研究员罗微做客由海南日报、海南日报客户端、南海网、南海网客户端共同打造的海南首档融媒体述政节目——《公仆之声》,围绕百姓关注话题,讨论如何用科技力量变“输血”为“造血”,带动贫困户早日脱贫致富。

科技项目带动扶贫产业发展

“科技扶贫具有不可替代性。”赵庆慧说,我们通过多次调研发现,凡是有扶贫工作的地方,就有农业科研人员的身影,这就从一个层面证明了科技扶贫在精准扶贫中的作用。过去扶贫给贫困户买牛羊、送东西,但都难以持续,赵庆慧表示,“我们提出‘精准扶贫、科技先行’的理念,就是以科技项目、科技人才做支撑,从产业入手,变‘输血’为‘造血’。”

以东方市大田镇俄乐村为例,在多个科技项目中,科技厅最终选择了黑山羊规模化健康养殖科技示范与扶贫专项,成立合作社,覆盖全村274家贫困户。“其实,从去年开始,科技厅就已在三亚、昌江等市县推广了黑山羊养殖的科技专项,用于扶贫工作。”赵庆慧介绍,之所以在定点扶贫村复制这一科技示范与扶贫专项,正是因为它带来了较好的扶贫效果。

赵庆慧表示,俄乐村是个移民村,具备良好的基础硬件设施,在今后的整村推进计划中,要想把俄乐村建设成东方市的美丽乡村,科技厅同样可以与科研机构合作,通过多个科技项目支撑,让科技成果在村里开花结果。

不可置否,科技扶贫项目有着示范引领作用,可以带动当地产业的发展。曹兵补充说道,“不能小看科技项目,像热科院和农科院申报的许多项目能基本解决老百姓在生产当中遇到的难题。如特种山猪、杂交黑猪、山兰稻等产业的发展,一线专家发现问题后反馈到团队再申报科技项目,便能解决关键技术问题,取得更好的效益。”

科研人员把成果送入千万家

“组织用好农业科技人才,是做好科技扶贫工作的关键一招。”赵庆慧认为,干群众工作的,首先要对群众有感情,如若没有感情,即使有再多的项目和资金投入都会出现“返贫”。在现实中,农业科研人员总戏称自己是“泥腿子”,这是科技扶贫的一大特色,也是科研人员深入田间地头实打实地帮助贫困户脱贫致富的最好说明。

罗微告诉记者,热科院作为从事热带农业科技的“国家队”,一直坚持“把论文写在大地上,把成果送入千万家”。今年以来,热科院19个研究所和部门的科研人员经常性地深入田间地头,针对橡胶、甘蔗、木薯、香蕉、芒果、番木瓜、槟榔、胡椒、反季节蔬菜等当地作物,举办科技下乡、技术培训班(讲座)和田间指导等活动。

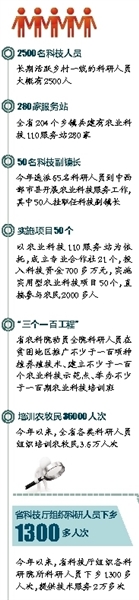

“我省长期活跃在乡村扶贫一线的科研人员约2500人。”曹兵表示,省农科院在科技人才、农业技术等方面具有优势和资源,在脱贫攻坚任务中肩负着较大责任。今年年初,省农科院党委提出要实施“三个一百工程”,动员全院科研人员在贫困地区推广不少于一百项种植养殖技术、建立不少于一百个农业科技示范点、举办不少于一百期农业科技培训班,帮助贫困农户尽早掌握农业生产技术。同时,省农科院积极响应省科技厅组织的各类活动,组织热带果树、蔬菜及畜牧兽医等专家团队共229人次,深入各市县乡镇田间地头帮助农民解决实际生产问题。

科技扶贫 专家能人各显神通

在科技扶贫工作中,省委组织部和省科技厅联合实施“海南省中西部市县科技副乡镇长派遣计划”,派遣更多具备农业科技知识的专家带着扶贫项目到贫困村去,用接地气的方法与贫困户沟通,直接组织农民参与农业科技项目实施,帮助农民应用科技致富。如省科技厅派遣热科院一位养殖方面的专家到大田镇挂职科技副镇长,这位科技副镇长又懂技术,又善于与老百姓沟通,工作做起来得心应手,深受好评。

“今年我们的电话都被打爆了。”赵庆慧说,大家都感受到了科技副乡镇长的威力,看中了他们在引领当地产业发展中的“四两拨千斤”作用,不光是中西部市县,全省其他市县乡镇也希望增派科技副乡镇长。到目前为止,该计划已经派遣了6期科技副乡镇长。

在五指山市毛阳镇毛兴村,省农科院找到了一位科技致富能人,参与实施省农科院组织的七大扶贫项目,带领贫困户学技术。在农科院加工所的技术指导下,他们正计划加工生产绿色“毛阳黎家米”品牌。

有技术、有人才,也有平台。目前,全省204个乡镇共有280家农业科技110服务站,基本做到乡镇全覆盖。省科技厅也不断支持“土专家”“田秀才”与科技副乡镇长联系,发挥他们的“毛细血管”作用,打通扶贫最后一公里。

因地制宜 探索科技扶贫新模式

面对脱贫攻坚任务,热科院举全院之力,整合科技人才和资金建立科技示范基地。因地制宜,在综合贫困户意愿、分析其产业优势后,规划“一乡一业、一村一品”,取得较好成效的还可示范辐射推广至附近乡镇。

像海口市美兰区大致坡镇的良坡村,土地贫瘠,村民缺乏新品种和新技术。热科院便因“地”、因户、因村制宜,组建专家团队开展长期追踪,形成点对点精准帮扶方式,良坡村村容村貌因此得到改善,村里外出打工的年轻人也愿意回村创业了。而儋州市和庆镇美万新村,原本是偏僻落后的小山村,但热科院依托于其原有的生态资源,为其制定了“高山造林、山腰种胶、平地种果、水面养鸭”的立体种养模式,指导村民开展生态村落建设。

“不管是因地制宜的发展思路,还是以科技项目带动贫困户脱贫,都属于创新的科技扶贫模式,很多都是可复制的经验。”赵庆慧认为,这恰恰展示了科技在精准扶贫中的作用。接下来,科技厅和科研院所将继续发挥他们聚集科技人才和科技项目的优势,辅以科技副乡镇长派遣工作,实施“农业科技培训进村入户”工程,与当地政府、龙头企业合作,因地制宜,确保每个贫困户都能掌握一至二项实用农业知识,帮他们拔掉穷根,走上致富路。

http://hnrb.hinews.cn/html/2016-11/11/content_9_1.htm

琼ICP备11000394号

琼ICP备11000394号 琼公网安备 46010602000325号

琼公网安备 46010602000325号