红棕象甲成虫破茧而出。

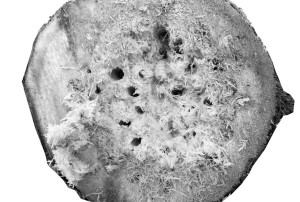

红棕象甲幼虫吞噬椰树后留下的洞。

海口三江农场一片椰林被红棕象甲肆虐后的惨状。

科研人员正在实验改进后的红棕象甲诱捕器的杀虫效果。

文\海南日报记者 苏晓杰 通讯员 林洪生 图\苏晓杰 阎伟

人类的生产和生活,一直与各种各样的害虫进行着不间断的斗争。十几年来,一种专门危害棕榈科植物的害虫———红棕象甲,搅得国内13个省市和地区不得安宁,人与红棕象甲之间的大战此起彼伏。中国热带农业科学院椰子研究所的专家们,在国内率先扛起了向红棕象甲宣战的大旗,历经9年艰辛的科研之路,前不久终于研制出国产红棕象甲聚集信息素,同时开发出红棕象甲诱捕器并获得了国家发明专利。

神秘甲虫入侵

2000年,中国热带农业科学院椰子研究所先后接到群众报告,文昌市郊及周边多个乡镇有近2万株椰子树死亡。经实地调查,科研人员在倒伏的树干内首次看到了一些红褐色,背上长着坚硬的壳,身体呈30-35毫米的甲虫。当时,科研人员只知道它是属于鞘翅目蛀干甲虫。时间到了2002年,琼海、万宁、陵水等地不断有死树的报告。经现场调查,死树的原因都是这种红色甲虫所为。科研人员又跋山涉水行走海南18个市县,发现在短短两年内,这种甲虫已蔓延至海南全岛。而其中,有“海南椰子半文昌”之称的文昌的椰子树及其它棕榈植物死亡率最高。

椰树被侵噬的惨状,让所址位于文昌的椰子研究所的科研人员看在眼里,痛在心上。副所长覃伟权研究员将这种甲虫的幼虫、成虫活体标本,送到北京中国科学院动物研究所进行鉴定。覃伟权此时才知道这种甲虫叫“红棕象甲”,属外来入侵物种。研究所当即决定,覃伟权牵头组建团队,开始对红棕象甲进行全面研究。

红棕象甲原产于印度,上世纪八十年代,随着国际贸易的繁荣发展,红棕象甲也开始大举扩散,范围波及到东南亚、中东、地中海沿岸等国家,还有法国及赤道两边的国家,目前还在四处蔓延。1997年,我国广东中山首次检疫到这种害虫。后经科研人员调查发现,至今红棕象甲已进犯到我国广西、云南、福建、贵州、上海、浙江乃至西藏的墨脱地区等13个省市,直接危害椰子、油棕、加那利海枣等棕榈科植物达28种之多。2003年,红棕象甲被国家林业局列为19种林业检疫性外来物种之一。

一只成虫有800多万子孙

2002年末,热科院椰子研究所用最短的时间建起了红棕象甲实验室,这个实验室也被科研人员称为作战室。科研人员首先捉来上千只老老少少的红棕象甲,该关笼的关笼,该装瓶的装瓶,该解剖的解剖。并在饲养红棕象甲的笼上,多角度加装DV摄像机,24小时记录害虫动态。

5位科研人员用一年多的时间,终于掌握了红棕象甲的生物学、生态学习性,经过风险分析,确定红棕象甲为高度危险性外来入侵大害虫。

红棕象甲的一生可分为卵、幼虫、蛹、成虫4个阶段。成虫的产卵期为45-70天,所产的卵经过2-3天就可以孵化出幼虫。100天左右,这些幼虫就可变成成虫。新一代的成虫马上就可以交配产卵,产生下一代的幼虫。以一只成虫为例,一生可以产200多粒卵,新一代成虫每只又可以产200多粒卵,在海南地区红棕象甲可以繁殖三代,以此推算一只成虫的后代就有800多万个子孙,成虫一次可以

飞1.5公里。每一只红棕象甲从产卵的那一刻起,也就意味着埋下了定时炸弹。当这些卵孵化出幼虫以后,它们对树木的危害也就开始了,它们首先啃食树木张新芽和张新叶的部位,也就是植物的生长点,植物很快就死亡。红棕象甲的幼虫为了满足自己的生长需求,就得吃更多组织的汁液,在树干内会向四周钻洞,不断钻向树干的深层,最后在树体内钻出纵横交错的隧道。导致树头断裂,树干只剩下空壳。一颗生长十多年的棕榈科植物,如果有一只红棕象甲生存产卵,只要7个月左右的时间,这只成虫的后代就能把树内的组织吃掉。

寻找阻击突破口

通过对红棕象甲习性的熟悉,科研人员决定从红棕象甲的生物学特性入手。他们发现,红棕象甲对产卵地很挑剔,所以红棕象甲在繁殖产卵时就成了围剿灭杀的最佳突破口。

红棕象甲大多是从树木的伤口或裂缝处侵入产卵。海南岛常有台风或大风,很容易把树叶、树枝刮断,包括一些机械性损伤,此时就给红棕象甲提供了产卵地。棕榈科植物每年要自然脱落8-12片叶子,这些叶片与树干链接的地方,即叶柄基部,在叶片脱落后形成了柔软伤口,也成了红棕象甲理想的产卵场所。红棕象甲把卵产在树表皮内3厘米下,卵经过1-2天的孵化出幼虫,从这一天起,红棕象甲就开始了对树木长达100天的蚕食。围剿阻击红棕象甲就要从源头抓起,也就是要阻止它们来产卵。在海南岛每年的3月份,红棕象甲的第一代成虫开始出来产卵,此时是红棕象甲的活跃期,数量较大,也是破坏其产卵的最好时机。研究发现,此时在患虫害树林内喷洒30%的敌敌畏乳油、70%的啶虫脒或是70%辛硫磷等,可以起到防治效果。这些农药的药效可以维持15到20天。20天以后就要有针对性的防治,当发现有叶子脱落和新伤口,就要用70%的啶虫脒微乳剂液体和成泥涂抹在伤口上,每隔15天涂抹一次,连续涂抹两次。红棕象甲嗅到农药的味道则会避而远之,更不会在药泥巴上产卵。

成功诱捕红棕象甲

为了能在早期发现树木受到红棕象甲的侵害,研究人员用听诊器放在树干上,侦察红棕象甲蛀食的声音。那么用什么办法才能置树干内的红棕象甲于死地呢?科研人员想起了给古树复壮,给树注射营养液的办法。何不往树内部注射药物大小通杀呢?于是,科研人员在实验室内用多种农药对红棕象甲进行毒性试验。结果表明,啶虫脒等3种农药效果较好。但大量使用农药灭虫的方法并不可取,采取生物手段除害才是正道。

科研人员最初选用甘蔗的发酵物悬挂在外面,下面挂一个水盆或水桶,来吸引红棕象甲成虫落进水盆溺死。实践中,此办法并不理想。

2005年,研究所从国外引进了一批红棕象甲聚集信息素。也就是从雄虫体内提取出的一种物质,制成一种生物制剂,这种制剂液体可以挥发出气味,把红棕象甲从四面八方吸引过来灭杀。科研人员在受红棕象甲危害的椰林内,每隔100米左右放置一个诱捕器,根据捕杀的红棕象甲的个数来决定投放诱捕器的密度,从而缩小防治区域进行重点灭杀。红棕象甲聚集信息素效果显著,但引进渠道不畅,成本极高。

转机出现在2009年。覃伟权到广东省中山市参加中国热带棕榈学会研讨会,会上他结识了福建一家公司科研人员。该公司与椰子研究所在研制生产国内自主的红棕象甲聚集信息素问题上一拍即合。经过一年多的努力,今年10月,首个国产红棕象甲聚集信息素产品诞生并进行试生产。而此前,科研人员已研制出与红棕象甲聚集信息素配套的武器———“诱捕器”,并获得了国家发明专利,目前这种“诱捕器”在海南和福建试用效果很好,并逐渐向国内遭受红棕象甲危害地区推广。

围剿目标:有虫不成灾

据覃伟权分析,红棕象甲主要是通过非法引进未经检疫的棕榈科植物携带到国内,其传播是通过迁飞、气流等途径。红棕象甲到了我国以后,它又按自己的方式完成了扩散,只要有棕榈科植物的地方,红棕象甲就可以生存繁衍。目前,省内18个市县有近30个红棕象甲监测点,随时监视红棕象甲的动向。

研究所也与广东、福建等省市多个科研单位建立合作,共同寻找对红棕象甲进行围剿灭杀的新路,取得了阶段性成果,由原来成片危害变为点状危害,科研还在继续。研究的最终目的,要把红棕象甲控制住,努力做到有虫不成灾。