新海南客户端、南海网、南国都市报4月14日消息(记者 康景林) 日前,中国热科院害虫生态治理课题组对外透露,经过五年全岛资源调查寻找与反复试验,已证实“海岛小花蝽”是海南农作物重要害虫蓟马的天敌,可有效防治后者对农作物的危害。这款本地小花蝽在国内尚无发现记录,该课题组正在准备发表"中国新记录种"论文。

蓟马广泛分布于我国,啃食瓜果蔬菜几乎全品类农作物的花果嫩叶,令农作物严重减产,常规化学农药难以防治,是农民最为痛恨的害虫,长期无计可施。在海南,豇豆、芒果受害最为严重。

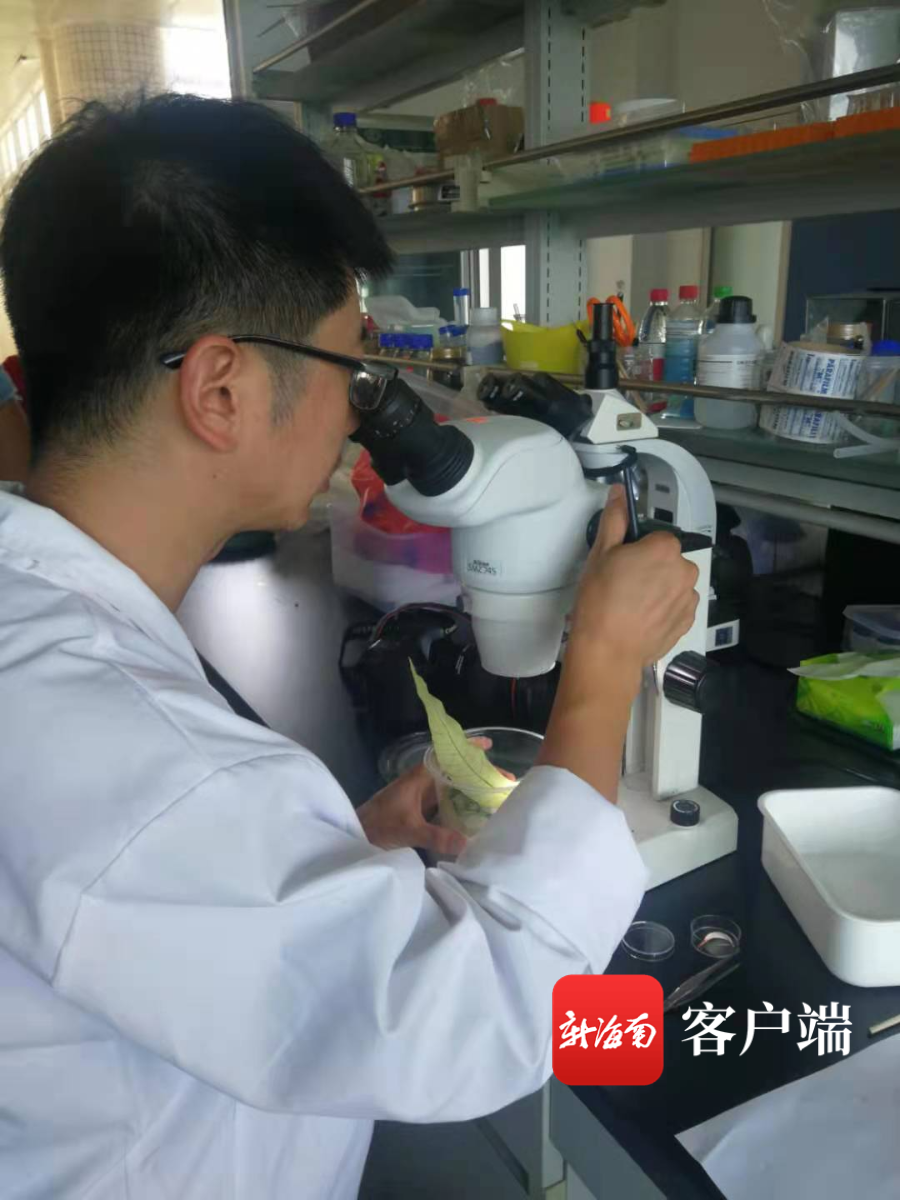

王建赟在显微镜下观察小花蝽。记者 康景林 摄

中国热科院环境与植物保护研究所陈俊谕博士、王建赟博士于2018年在儋州境内发现“海岛小花蝽”(拉丁名:Orius maxidentex Ghauri),两位科研人员是害虫生态治理课题组成员,他们的主要工作就是为海南害虫寻找有效天敌资源,进行生物防治,以减少化学农药施用。

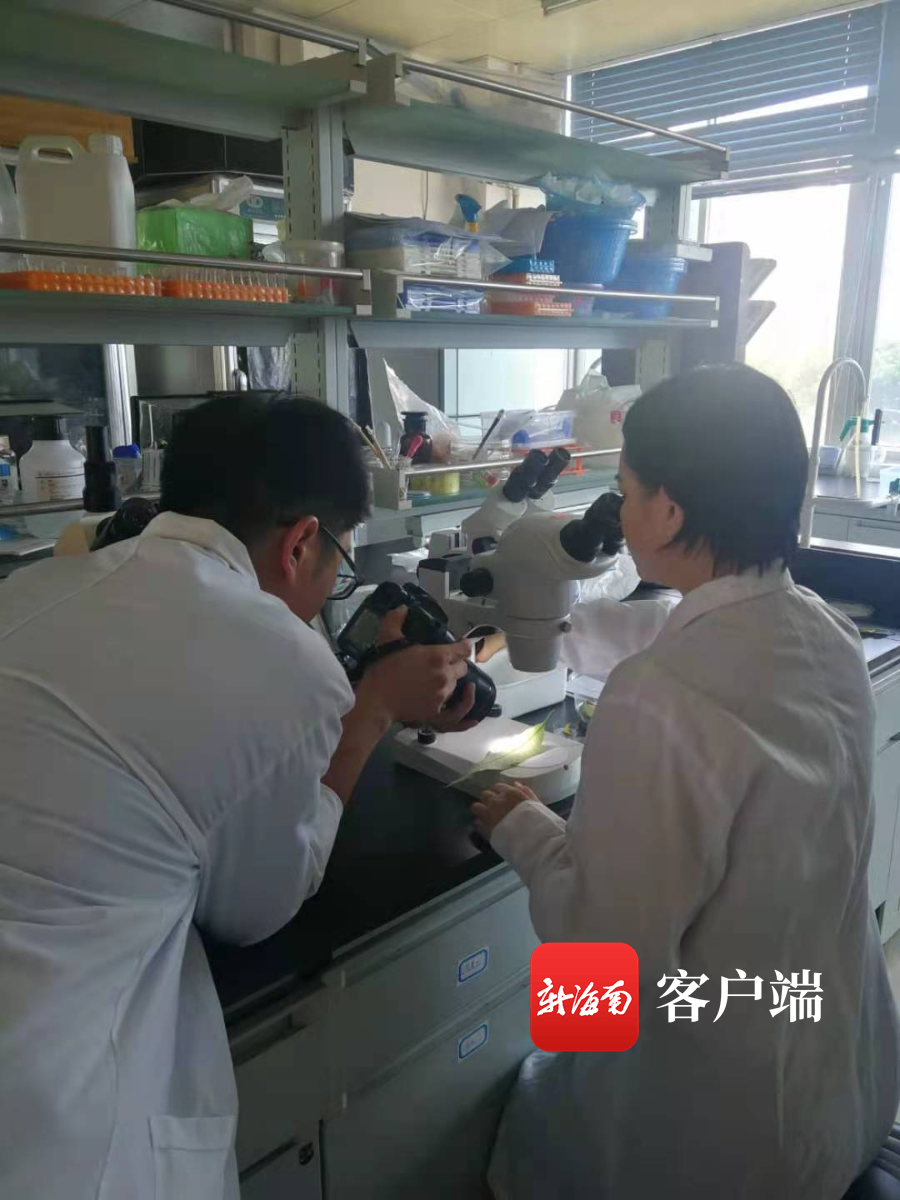

陈俊谕、王建赟在配合试验。记者 康景林 摄

我国已报道的小花蝽有14种,课题组曾引进北方种,但发现它们来海南后有“中暑”症状,基本不食用蓟马,死亡率还高。这次发现海南本土小花蝽,着实令科研人员激动不已。

王建赟微距拍摄到小花蝽正在食用蓟马幼虫。上面体黑的是小花蝽,呈绿色的蓟马幼虫已被天敌压在身下吸食。记者 康景林 摄

记者在课题组实验室看到,小花蝽肉眼可见,体黑,长约2毫米左右,爬行速度极快。而蓟马几乎不可见,显微镜下,它只是个小黑点。小花蝽将针尖似的嘴部扎入蓟马体内,用前足将其固定,迅速吸干它的体液。被杀死的蓟马只剩下一张空壳,呈干皮状。

王建赟微距拍摄到小花蝽将长长的尖嘴刺入身下蓟马体内,开始吸食。一分钟左右,这只成虫蓟马被吸成干皮。记者 康景林 摄

陈俊谕、王建赟经反复试验发现,本土小花蝽一天食用蓟马数量大约为50-60头,一般说来,“一平方米投放一头多小花蝽,即可达到持续控制蓟马的效果”。

然而,蓟马繁殖能力超级强大,成虫期几乎每天都会产卵,平均一周一代。随着农药的频繁使用,新生代的抗药性随之增强。“这正是农民对它无计可施的原因,打药都打不及。它们喜欢隐藏在植物最嫩的部位,药物很难到达。”陈俊谕告诉记者,“小花蝽具体投放量还要依蓟马密度来确定,密度大时需要淹没式投放。”

陈俊谕正在将蓟马投入盛满小花蝽的试验盒内。记者 康景林 摄

两年多来,两位科研人员不懈努力,成功实现海岛小花蝽小规模繁育,并在乐东芒果地、澄迈豇豆地里投放。根据蓟马密度,平均每平方米投放1.5头,规律投放3次。豇豆地农户积极配合,抑制蓟马效果明显。这块豇豆地于3 月底开采,现在仍处于采摘季,想获得最终的科研数据,仍需等待至5月底。

“有虫不成灾”才是自然界最好的状态,让天敌与害虫相互制约,达到生物多样性平衡,是科研人员的目标。“养虫子不容易,下一步的科研任务还很艰巨,我们正在努力突破大规模扩繁小花蝽课题。”王建赟告诉记者,他们在加紧科研的同时,也在准备发表“海岛小花蝽”中国新记录种论文,为海南在生物学界留一笔记录。

“海岛小花蝽”最新科研成果,新海南客户端、南海网、南国都市报记者会持续跟踪报道。

(责任编辑:郭微微)

报道链接:http://a.hinews.cn/page-032539371.html

琼ICP备11000394号

琼ICP备11000394号 琼公网安备 46010602000325号

琼公网安备 46010602000325号