2023年2月23日是新中国天然橡胶事业奠基人、原农业部部长何康的百岁诞辰。在位于儋州的海南热带植物园,绿意葱茏,阳光明媚,何康同志骨灰安放仪式在这里举行。

在何康雕像前,其生前的许多亲友、同事、学生神情肃穆,深切缅怀着这位20年如一日,坚守天然橡胶事业前沿的奋斗者。在将一部分骨灰永存南疆的同时,何康爱国奉献的精神也在琼州大地接续传承,激励着广大热作事业工作者继续奋勇前行。

1962年10月,何康在尖峰岭考察。资料图

情系橡胶

与海南结下不解之缘

何康祖籍福建福州,1923年出生于河北大名,从小他就跟随父亲何遂辗转北京、西安、南京等地读书。1940年起,他先后就读于光华大学和广西大学经济系,后来又转到了广西大学农学院农艺系学习,希望通过学好农业知识,为未来发展农业事业打下坚实的专业基础。

新中国成立前,何康曾从事地下工作。1952年,何康从上海调到北京,担任林业部特种林业司司长。

上任伊始,何康便前往海南、云南、广东等地考察,了解橡胶的生长习性,寻找更多适合种植橡胶的地方,也是在这个时候,何康开始对天然橡胶事业产生了浓厚的兴趣。

“现在橡胶种子已陆续成熟了,因为胶种落地后七天内不播种,发芽率就要减低,因此抢采抢种是极其重要的。”

“但胶园有2165个,极为分散,现在只将一个师的部队几千人全部分散下去,每一战士负责一百至三百株树的采种工作——整个采种运种包装等等是一个复杂的组织工作……”

在何康与妻子的通信中,生动地体现了他在海南调研期间对天然橡胶种植工作的思考。此时,他可能还没想到,在不久的将来,自己会和美丽的海南岛结下持久而深厚的情缘。

一九六三年九月,何康(右四)在油棕队与职工交流生产情况。资料图

举家南迁

历经艰辛发展事业

随着国家外部形势的变化,我国将植胶重点从广东、广西等地转移到海南。这一时期,何康下定决心将发展天然橡胶事业作为自己毕生的追求,1957年,他南下广州,担任农垦部华南亚热带作物科学研究所所长。一年后,在何康的推动下,研究所从广州迁往橡胶生产第一线——海南儋县(今儋州市)。

“海南的自然条件更有利于橡胶的科学研究,搞农业科研,不到生产基地去怎么行?”在接受媒体采访时,何康如是说。为了给所内人员树立良好榜样,何康举家南迁,带着全家人搬到天然橡胶生产科研教育一线。

一封封家书生动体现了何康不遗余力动员体弱多病的妻子南下一同工作:“禾儿的病怎样?很想你早些来,生活也可安排得好些。”“我也天天在看理论书,准备概括理论材料,你来也可一展身手,把学的东西应用一下。”“你大致什么时候动身,希望早一些告诉我们,我们确实很盼你来……”

何康长子何迪至今仍记得当时在海南的艰苦条件,他和父母搬到儋县不久后,就碰上了台风,住的茅草房房顶被大风刮得上下起伏。彼时尚年幼的他,吓得跑出去找父亲时,看到父亲正在电闪雷鸣狂风暴雨中忙着指挥救灾。

“那场台风几乎把当时试验站所有的茅草房都刮倒了,可父亲和其他人没有气馁,台风刚过就立即修葺房屋。”何迪说。

何康考虑到,发展天然橡胶事业,既要有科研院所进行科学研究,还要有农业大学培养农业干部,又培养科研后备力量。于是,1958年,在当时草比人高、蟒蛇蜈蚣遍地的荒野中,何康与全院师生、科研人员一起建起了新中国成立后国家在海南设立的第一所热带农业高等院校,开辟了3万多亩的热作基地。

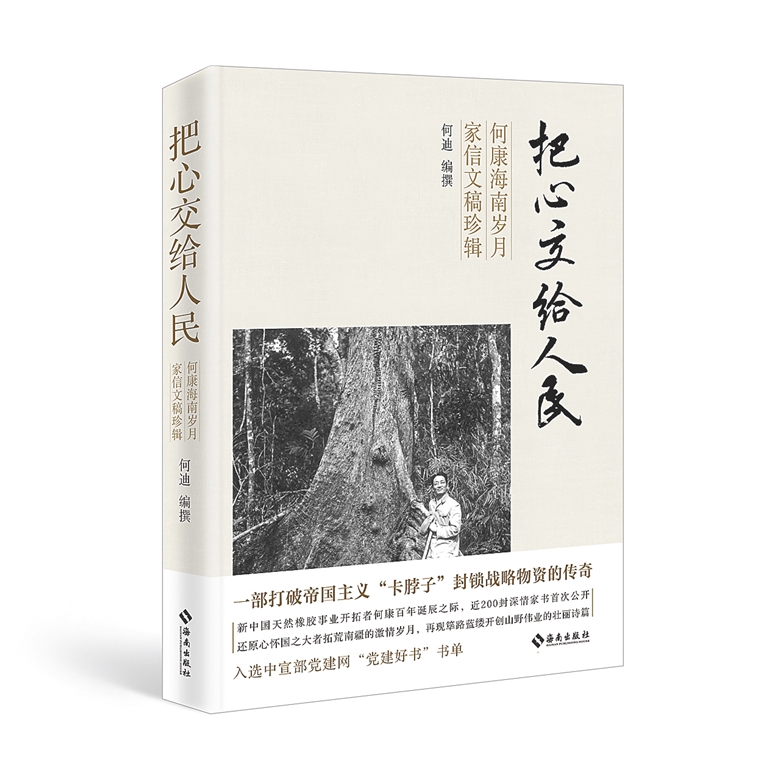

《把心交给人民》书影

精神永存

激励后辈砥砺前行

今年2月22日,海南大学国际学术交流中心和谐厅外,陈列着何康生前的证书、信件、笔记等一件件遗物,许多人驻足于前,久久不愿移步。当天,和谐厅内举行了何康同志遗物捐赠仪式暨《把心交给人民》新书发布会。

由何迪编撰的《把心交给人民》一书,收录了何康从事天然橡胶事业期间写给妻子的近200封家书。

“在艰苦的创业年代,何康同志不计个人得失,把最宝贵的青春年华献给了热作科技事业,这种无私奉献的精神深深影响着中国热带农业科学院的科研工作者,激励着我们不忘来时路,继续在探索创新的道路上前进。”中国热带农业科学院机关党委书记方艳玲说。

“《把心交给人民》这本书带着我们跨越时空,回到何康同志带领师生、科研人员不惧艰难、齐心协力开拓天然橡胶事业的年代,让我们深刻理解了老一辈天然橡胶事业建设者的精神境界和爱国情怀。”海南大学马克思主义学院副院长杨娜表示,将把何康爱国奉献的精神融入思政课的教学中,激励更多的海大师生赓续传承老一辈的崇高品质。

琼ICP备11000394号

琼ICP备11000394号 琼公网安备 46010602000325号

琼公网安备 46010602000325号