7月5日,站在金沙江大峡谷观景台可以一览金沙江大峡谷的磅礴浩荡。凭栏远眺,金沙江两岸的青山构成一幅别样的山水画。

金沙江流过的峡谷,大多干旱少雨,因为这里山高谷深,高大的山地对来自西南方向的暖湿气流阻挡作用明显,盛行下沉气流,焚风效应强,就形成了高温低湿的干热河谷。炎热少雨、干湿分明的特殊气候,孕育了独特的生态环境和自然风光。干热河谷地区如何发展?近日,记者走进四川省攀枝花市各地,探寻在独特自然条件里的发展密码,探寻在因地制宜发展方式里的致富道路。

试出来的晚熟芒果——阳光和雨露的甜蜜结晶

7月上旬,在四川省攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡混撒拉村五星级产业园里,套着防护袋的芒果挂满枝头,漫山遍野,一眼望不到边。

“村里的芒果成熟上市,从5月中旬开始可以一直持续到11月,长达半年的时间里都可以吃到新鲜的芒果。”混撒拉村支部书记邹胜洪介绍,混撒拉村目前芒果种植面积超2万亩,预计2024年全村芒果产量2万吨,总产值逾7000万元,超2023年产量1.8万吨,总产值6500万元。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡混撒拉村芒果产业园航拍图 郭银尧 摄影

在发展芒果产业之前,混撒拉村先后种植过蔬菜、西瓜、香蕉、石榴等,但均以失败告终。1996年,中国热科院专家组到攀枝花实地考察,提出《在攀西地区发展10万亩一流的优质芒果商品生产基地的建议》,得到了原农业部的高度重视和攀枝花市委市政府的大力支持,从此拉开了攀枝花发展芒果产业的序幕。

如今,芒果产业的发展使得昔日干热河谷的秃岭荒坡变成了绿水青山和金山银山。这就不得不提到这里的独特环境与气候。攀枝花位于北纬26°05′至27°21′,属以南亚热带为基带的干热河谷气候,是四川省唯一的亚热带水果生产基地,是我国晚熟芒果的核心产区。

“干热河谷”最大特点是高温、低湿。芒果是比较耐旱的作物,花期对雨水非常敏感,雨水太多就很难挂果,果实发育后期雨水太多其外观品质就很差。攀枝花气候干雨季分明与芒果生长发育需求完美契合。

其次,昼夜温差大、日照时数长也有利于提高果实品质。仁和区气象台台长刘馨语介绍,“芒果发育与大于等于10℃的有效积温关系密切。攀枝花能够满足,但与热带地区或华南沿海地区相比积温相对小一些,因此本地同样品种的芒果成熟将延迟20-30天,种植面积较广的凯特芒可以延迟50天左右,这种较长的发育期使得攀枝花芒果品质积累更佳,同时具有差异发展的优势。”

持续做好“阳光文章”——科研加管理的联合赋能

四川芒果看攀枝花,攀枝花芒果看仁和。仁和区芒果种植面积约41万亩,攀枝花约103.6万亩,四川省约117万亩。经过近30年发展,攀枝花芒果产业“从无到有、从小到大、从弱到强”。

2023年,混撒拉村人均年收入3.5万,并呈直线上升趋势,而芒果收入占比100%。芒果产业在农村经济、农民收入中的重要性不言而喻。如何助力芒果产业长盛不衰,持续惠农?科学管理必不可少,其中气象保障功劳不小。

“我们在仁和区气象局挂牌成立了‘农业气象试验中心’,与气象局共享价值2000余万元的数十台(套)热带水果科研设备,主要用于气象因素对水果品质、生长机理、病虫害等研究,双方学科优势互补,保证整个芒果产业健康可持续发展。”攀枝花热科特色热带农业研究院院长姚全胜介绍。

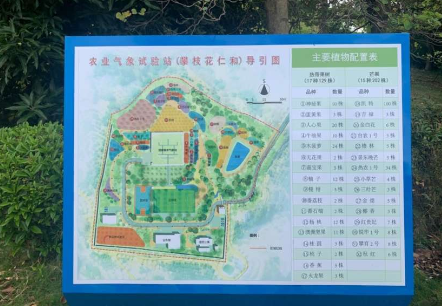

农业气象试验站(攀枝花仁和)布局图

不得不说,一直占据“产量高、果大、晚熟”等优势的凯特芒也有缺点,这个品种在抗性方面比较差。同时,其种植面积占攀枝花市的70%,也是整个金沙江流域的70%,自然风险隐患较高。防患于未然,科研先行。“我们已经开始新品种选育方面的研究,找到富集通路,确定调控温度胁迫的基因,为新品种选育提供支撑。”刘馨语说。

缘何游人尽相来?——人文与自然的完美融合

从攀枝花市仁和区平地下高速后,经过曲折蜿蜒起伏的盘山路,走进金沙江畔大山深处——迤沙拉村,一座具有江南徽派建筑风格的古老村落,红墙青瓦、高瓴飞檐,街巷布局讲究。

迤沙拉村距今有1800多年的历史,如今是汉族和彝族生活习俗高度融合的“中国俚濮彝族第一村”,是中国最大的彝族自然聚居村。迤沙拉村第一书记梁家诚介绍,“2005年,迤沙拉村被国家住建部和国家文物局联合命名为‘中国历史文化名村’。自2015年开始重点发展旅游业,来自全国各地的游客可以通过观看情景表演、参与制作等方式感受非遗文化,体验民族融合氛围。全村共有604户2225人,其中彝族占总人口97%。2023年,迤沙拉村累计吸引游客80万人次,同比上年增加770%,实现旅游综合收入2.4亿元。

雨中的迤沙拉村 胡亚摄影

迤沙拉村形成独特的旅游吸引力,有着天然的气候优势,其自然风光与人文景观相得益彰。仁和区气象台台长刘馨语告诉记者,“迤沙拉村所在的攀枝花仁和区冬暖夏凉,四季如春,宜居宜养,干湿季分明,降水主要集中在 5至10 月,湿度适宜,风速和缓,阳光充足。全年适游,气象灾害总体偏轻。”如天气凉爽的夏季,也是雨水频繁光顾的季节,特别是7月。暴雨不仅会影响游客的体验感及安全,同时对于做好古建筑保护也是一种挑战。“我们会及时关注气象部门以手机短信、微信群的形式推送的天气预报,当遇有暴雨来临时,提前获取天气信息,及时启动应急预案,加强人手全面做好防护。”梁家诚说。

结合本地气候特征,迤沙拉村研发文创产品、研学路线、文化活动,围绕“农、文、旅”融合的思路,大力发展乡村旅游业,鼓励村民参与。2023年村民人均可支配收入25222元,较2010年同比增长418.97%。2023年村集体收入达88.25万元,其中75%的收入来源于旅游业。

琼ICP备11000394号

琼ICP备11000394号 琼公网安备 46010602000325号

琼公网安备 46010602000325号