南亚所在建所65周年交流活动上授予王东桃、谢恩高“突出贡献奖” 冯文星 摄

我叫王东桃,快90岁了,我与丈夫谢恩高都是广东平和县人,都是共产党员。我们是大学同学,1956年7月毕业于华南农学院农学系,共同获得农学学士学位。大学毕业后,我们一直从事剑麻研究工作,直到现在,我们还在做一些剑麻相关资料的整理工作。可以说,我们夫妻二人,一辈子没与剑麻分开过。

我职业大部分成绩是在粤西试验站取得的,也就是现在的中国热带农业科学院南亚热带作物研究所(下称南亚所)。我们研究的领域十分小众,但新中国成立初期却是祖国非常需要的。

30多年来,我与丈夫谢恩高先后担任了国家多项剑麻研究重大课题,致力于我国剑麻的丰产及抗病两个研究方向。这一辈子,最让我们感觉有价值的成果是将我国剑麻产量提升了5倍。

初相识 海南岛上考察剑麻

剑麻是一种热带作物,它的硬质纤维质地坚韧耐磨,耐盐碱,用来做船上的缆绳,即使长期浸泡在海水中,也不会被腐蚀。它被广泛应用在运输、渔业、石油、冶金等多种行业中,具有重要的经济价值。

63年前,我们刚走出校门,发现百废待兴的新中国非常需要这种纤维,然而我国种植面积太小,种植技术落后,剑麻几乎无人研究,需要向外国高价进口这种纤维。我与丈夫决定,“既然没有人研究,我们上,靠自己解决难题!”就这样,我们一头扎进剑麻科研中。

那个年月,可供借鉴的研究成果极少,连一些基础数据都要从零开始。在大田搞科研跟农民种地一样,是极辛苦的。然而,在研究的第一个阶段,我们甚至连自己的试验田都没有,那份苦就更重了。

我们当时在广州工作,想了解剑麻,只能往当时我国剑麻主产地海南岛跑。

那时候,海南岛生活艰苦,交通不便,很多人都忙不迭地躲开。我与丈夫有强烈的研究愿望,关注点在剑麻身上,说实话,当年对这份苦并没有太多感受。

毕业当年,我们就踏上海南岛,环岛搞调研。与其说是出差,不如说是扎根,我们一整年、一整年在岛上的剑麻种植地考察,做实地调查。海南岛上,我们走遍了剑麻种植地,住在农场窝棚里是常事。

1960至1962年,由我负责“两院”(现为中国热带农业科学院)的剑麻生产,试验基地设计规划,单独担任龙舌兰麻选育种的课题任务,建立了品种园,进行品种特性观察,产量及质量鉴定。后在,我们设计布置了剑麻株行距,间作试验,提出双行密植的增产效果,对制定剑麻种植的技术措施有现实的指导意义。

不久后,我与丈夫一起被调至粤西试验站,也就是现在的南亚所工作,我们有了自己的剑麻试验基地。接下来的10年,我们将工作重点放在了剑麻丰产、控病两个方向。

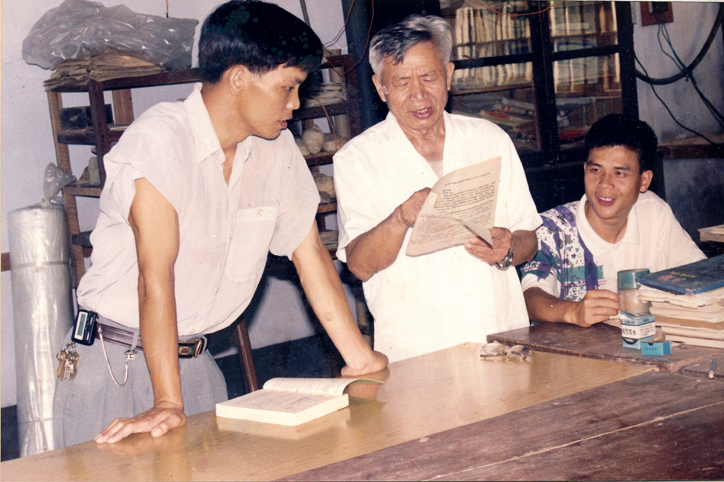

对年轻科技人员进行传、帮、带 冯文星 摄

选良品 为国家选定剑麻当家品种

1963年,“两院”图书馆刚刚购回英国人洛克著的《剑麻》一书。在那个年代,想阅读国外最新科研专著,很不容易。我与丈夫倍加珍惜,如饥似渴地阅读。

单纯的纸上谈兵,我们还是有了重大发现——坦桑尼亚的一个剑麻品种适宜在中国种植。它最大的优点是丰产,我们将其命名为H·11648。

后来,由我来拟写引种H·11648的报告书,层层上报至当时的农垦部。很快,得到部里的支持,该品种于1963年引进,并由我们的团队负责试种。

在“两院”取得试种资格的同时,我们又在海南的一些农场布置该品种的区域性试验。

多年试种及生产实践证明,H·11648具有优异的丰产性,比当时我国的剑麻亩产量提高了5倍,经济效益显著增长。这一品种,后来成为我国剑麻的当家品种。

这一科研成果,于1984年获“两院”科技成果二等奖,且开始在生产上推广应用;1985年,该成果获国家科技进步二等奖。

引种H·11648新品种,并非一帆风顺,该产品在坦桑尼亚就携带着严重的斑马纹病,经常对该国的剑麻予以毁灭性打击。用谢恩高的话说,“这个病害,在手里被咔嚓掉了。”我们非常有效地抑制了它,在国际上的影响比较大。

直到今天,H·11648品种现在仍在种植。

当年在剑麻基地工作情景

育良种 “粤西114”超越国外引种产品

我与丈夫带着团队,经过10年的研究,将我国的剑麻产量提到一个新高度,即丰产又控病,取得了重大成果。

龙舌兰麻全世界有250多种,我从1971年起一直负责龙舌兰麻的选育种工作,从42个杂交组合中,筛序出三个较好的组合,有希望的品系15个,我们精心培育比H·11648更抗病的品种。

搞科研的同时,为了培训剑麻技术队伍,我们撰写了一批剑麻论文。谢恩高毕生从事剑麻育种工作,具有坚实的理论基础和实践经验。他的论文《发明创造剑麻快速繁殖方法》于1978年获全国科学大会奖。他是《龙舌兰麻杂种11648的引种试种的研究》课题的主要完成者,课题负责人;他同时担任《龙舌兰麻杂种11648号引种试种技术改进与示范推广》课题的主要完成者、课题负责人,是此课题报告执笔人之一。

80年代末,我们在专业性期刊上发表论文100多篇,出版了关于剑麻的专著。直到今天,我国农业学院关于剑麻的教材,依然在使用我们主编的各类专著。

那个时候,我与丈夫将剑麻的生产,研究,教学结合在一起,连续数年编写剑麻讲义,长期授课,还从事技术服务及相关咨询工作。

后来,我们对剑麻种质资源保存利用也投入大量的精力,据我们判定,全球具有经济价值的剑麻约50多种。

1988年上半年,我与丈夫提出缩短剑麻育种年限研究,并提出培育剑麻优良品种及推广程序的初步意见。

我们收集了国内外剑麻品种,建立种质资源库。我们设立的“龙舌兰麻抗病高产优质新品种的选育”课题属于部级重点课题,我为课题第一负责人。

不久,我们选育出剑麻新品种“粤西114号”。这是通过杂交进行系统筛选得出的,产量比H·11648提高16%。30多年前已在广东、广西、福建垦区剑麻生产上进行推广种植,获显著经济效益。我记得当时广东金星农场推广种植后,年收入达到了103万元,这在当时可是一个天文数字。

1993年,我与丈夫共同获国务院批准享受政府特殊津贴,今年国庆前夕,我还得到了一枚“庆祝中华人民共和国成立70周年的纪念章”。

我们俩已至耄耋之年,与剑麻打了一辈子交道,拿了很多国家级的大奖,我们的生活中已经离不开它们了。我们家里,从来不养花,只养龙舌兰科的家庭观赏植物,虎尾兰之类的植物占据了家中阳台。

直到现在,我们还在不断地整理剑麻的相关资料,我们想为年轻人做些工作,把我们毕生的成果传给他们,让他们继续做下去。

我们现在定居在广州,已经很多年没回过海南了,多希望有机会能回去走一走,看一看,那些曾经无比熟悉的山林田野里,有我们的足迹与汗水,有青春与怀念。

一晃60多年过去了,海南永远是我们的科研起点,我们永远怀念那段与海南朝夕相处的激情岁月。

讲述人:王东桃、谢高恩(中国热带农业科学院南亚热带作物研究所退休研究员)

讲述时间:12月11日

琼ICP备11000394号

琼ICP备11000394号 琼公网安备 46010602000325号

琼公网安备 46010602000325号